ハンバーグでO157食中毒。加熱不十分の挽き肉による食中毒は、これ以上繰り返してはならない!(2025年9月)

更新日時:2025.10.6

2025年9月に島根県の飲食店で腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒が発生し、すでに患者は100人に達していると報道されています。患者は1都6県にまたがり、入院患者や溶血性尿毒症症候群(HUS)の発症者も確認されているようです。

厚生労働省では、ホームページを通じて注意喚起をしています。

▽パンフレット「ハンバーグを焼くときに 注意すべきことは?」https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000908146.pdf

▽通知「腸管出血性大腸菌による食中毒防止の徹底について」(2022年9月16日)

https://www.mhlw.go.jp/content/000991923.pdf

「生 or 加熱不足ハンバーグ」のリスクは絶対に回避しなければならない

いずれも原因は、店で調理・提供されたハンバーグ等を、加熱不十分のまま喫食したことが原因と考えられています。

同様の食中毒は、過去に何件も起きています。

「生 or 加熱不足ハンバーグ」は、抵抗力の弱い人(乳幼児、高齢者、妊婦、疾患を持つ人など)が喫食すると、最悪の場合、命を落とすリスクもあります。食品の製造・加工・提供に関わる関係者が、肉の生食のリスク、腸管出血性大腸菌やサルモネラ属菌、カンピロバクターのリスクを認識していないことは、到底、許されることではありません。

食肉を取り扱う事業者において、「生 or 生焼けのハンバーグの安全性確保を確立しておくこと」は、企業倫理、職業倫理の範疇ではないでしょうか?

挽き肉は、塊(かたまり)肉の表面に付着していた病原菌が、肉の内部に入り込む可能性がある作業です。内部に入り込んだ菌を殺菌しなければなりません。

テンダライズ処理(肉に針や刃を刺して硬い筋や繊維を切る作業)、タンブリング処理(調味液を機械的に浸透させる作業)、結着処理(小さな肉を結合させて一つの肉に整形する作業)なども、肉の表面の菌が内部に入り込みます。入り込んだ菌は、殺菌しなければなりません。

主な原因食品は肉、野菜、牛乳、水。さらには環境からの交差汚染も

海外では、腸管出血性大腸菌の検査対象として、O157以外にもO103、O111、O121、O145、O26、O45を“Big 6”として警戒しています。日本ではO26、O111、O128、O145などによる食中毒が報じられることがあるようです。

O111は2011年4月に富山県の焼肉チェーン店で5人が死亡する食中毒が発生した際の原因として、記憶している関係者は多いでしょう(当該事件ではO111とO157を検出)。

2021年には富山県で学校給食の牛乳を原因として、患者1,896人の大規模食中毒が発生しました。この時は血清型が判別不能(untypable)、遺伝子型別ではグループ9に分類されるということで、「病原大腸菌OUT(OgGp9)」という、微生物学の専門家以外には耳慣れない報告がありました。この事件では、原因食品は牛乳と報道されましたが、真の汚染経路がどこか(原材料、使用水、従事者、製造環境など)は、十分に解明されていないのではないでしょうか?

ただし、HACCP計画を構築する際には、こうした血清型の分類は、それほど重要な情報ではありません。大事なことは、

①「重大な食品安全ハザード」(significant food safety hazard)として扱うべき病原大腸菌のリスクがあるか?

②リスクがあるなら、どこから汚染するか?

③汚染の可能性があるなら、どこで排除するか?

などででしょう。

過去の「生 or 加熱不足のハンバーグ」や「殺菌が不十分の野菜(カット野菜、漬物など)」によるO157食中毒を教訓として、①については「肉」や「野菜」では、必ず「重大な食品安全ハザード」としてO157について検討しなければならないでしょう。

病原性大腸菌の汚染経路は、原料に付着した菌の殺菌不足だけではありません。

製造環境(使用水、従事者、設備や調理器具)からの交差汚染も起こり得ます。

HACCP制度化が施行されている以上、(O157が「重大な食品安全ハザード」として挙がった場合は)ハザード分析を実施して、一般衛生管理かHACCP計画で対応しなければなりません。そうしなければ、近年の大腸菌食中毒がなかなか撲滅できない状況を打破できないでしょう。

「環境を殺菌する」「食品を製造工程で殺菌する」といった手順を確立する必要があるでしょう。

食品を殺菌するならば、加熱時の温度や時間をCCPとして管理するか、提供前の官能検査(肉や肉汁の色の確認など)で対応できます。

もし、CCPの管理基準(critical limit)よりも高い温度や長い時間の調理をするのであれば、「品質管理で安全性は確保できる」と判断できる(=CCPにする必要がない)場合もあります。

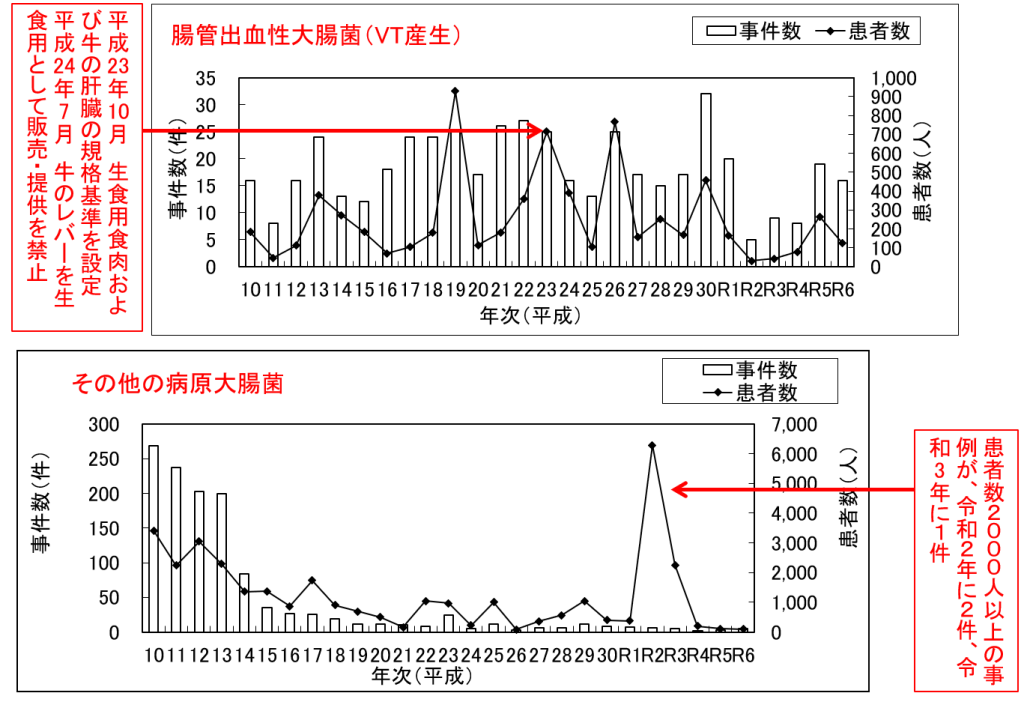

過去の腸管出血性大腸菌による食中毒の事例

生の食感を売りにしているハンバーグを提供するお店が増えています。その中には、消費者自身が、自分の卓上で鉄板やペレットで火を通すスタイルのお店が散見されます。一方で、「生または加熱不十分の食肉」が原因の食中毒も頻発しています。

しかし、「消費者がきちんと焼いてくれるはず」という、いわば「消費者がCCPを担当する」ようなスタイルでは、食中毒のリスクは避けられないでしょう。

あくまでも「店舗側は、消費者が加熱不十分のまま食べてしまう」という状況を想定し、鉄板やペレットは「肉を温めるための道具」「喫食前の演出のための道具」として扱うべきでしょう。

最近は「不適切な低温調理」の鶏チャーシューなどに起因するカンピロバクター食中毒も問題となっています。低温調理については、別の機会でお話します。

昨年(2023年)、米国の大手ハンバーガーチェーン店で、14州で100人以上のO157食中毒が報道され、原因食品はタマネギと発表されました。日本でも90年代にはカイワレダイコンが原因とされるO157食中毒が発生し、日本でHACCPが推進されるきっかけとなりました。

そのほかにも、例えば生野菜や漬物では、下記のような事例もあります。

〇2000年、東京・埼玉・群馬、和風キムチでO157、患者26人

〇2000年、埼玉の高齢者保健施設、カブの浅漬けでO157、患者7人、死亡3人(1人はHUS)

〇2002年、栃木県の高齢者保健施設、香味和えでO157、死者9人

〇2011年、ドイツ、スプラウト(発芽野菜、元の種はエジプトから輸入されたフェネグリーク)、O104食中毒、患者4,075人、HUS発症者908人、死者50人

〇2012年、北海道、ハクサイ切り漬けでO157、高齢者施設・ホテル・飲食店、販売店など、患者169人、死者8人

〇2014年7月、静岡、花火大会の露店の冷やしキュウリでO157、患者510人

※ただし、一口に「漬物」といっても、最近は塩分を抑えたものが主流です。塩分濃度(水分活性)が昔と違えば、当然、保管や物流の際の管理の考え方も違ってきます。O157食中毒は、死者を伴う場合があります。原料の取り扱い、包装形態、製造工程、製品組成、流通形態、店舗や家庭での食べ方など、「生産段階から消費段階まで」を考慮したハザード分析が不可欠です。

水産加工品でもO157食中毒は発生しています。ただし、海産物にO157が付着しているとは考えにくいので、多くの場合は水揚げ後の一般衛生管理が重要なポイントになるでしょう。

〇1998年、北海道、イクラ醤油漬けでO157、患者37人

〇2020年、埼玉の学校給食の海藻サラダでO7やOUT(血清型別不能)、患者は2,958人

飲料水を原因としたO157 食中毒も発生しています。

〇1999年、長野県、患者4人、小規模水道給水栓の水とその配水池の水から菌を検出

※2023年には石川県で患者892人のカンピロバクター食中毒、2024年に大分県で患者554人規模のノロウイルス食中毒が発生しています。いずれも湧き水を利用した食品が原因と考えられています。使用水の管理についても配慮が必要であることは、読者の皆さんは把握していると思います。

詳細な汚染経路は不明ですが、調理器具からの交差汚染が原因として報道された事例もあります。

〇2017年、埼玉・群馬の総菜店でO157、患者22人(死亡者あり)、トングを介した交差汚染が報道された

「生 or 生焼けハンバーグ」は絶対に避けるべき

肉が腸管出血性大腸菌のリスクを有することは、海外では80年代から研究ベースでは確認されていました。90年代に入って、ハンバーガーチェーンなどでO157食中毒が発生し、加熱不十分の肉の食中毒リスクは、一般市民も認知するところとなりました。その後、国内外を問わず、肉や野菜が大腸菌食中毒の原因食品になることは、いくつかの食中毒事例を通じて“周知の事実”となりました(中には死者を伴う事例もありました)。

ましてや、もはやHACCP制度化が施行され、飲食店においても「HACCPに沿った衛生管理」の計画および実施が義務付けられているのです。

もし、未だに「リスク管理が行き届いていない生の食肉加工品」を提供している事業者がいるとしたら、これは看過できない状況ではないでしょうか。

個人的には、お店側には「なぜ当店のハンバーグは、生でも食べられるのか?」を貼り紙や口頭で説明してほしいものです。

ただし、その説明は「十分に検査しているから」では、消費者の理解は得られないはずです。

天然物を原料とする食品の微生物学的安全性を、抜き取り検査で説明するには、どのようなサンプリング計画であればよいのでしょうか? そもそも「最終製品の検査では安全性を担保できない」から、HACCPをやっているのではないでしょうか?

2011年に生食用食肉(および牛肝臓)の規格基準が制定されました。ただし、これは「腸内細菌科菌群が陰性」という規格だけで、安全性を担保しているわけではありません。

設備や器具の基準(すなわち一般衛生管理の基準)、加工方法の基準(すなわちHACCPの基準)を遵守し、その上で微生物学的な基準を守っていて、初めて生食用食肉として流通することが可能になるのです。

【参考資料】

腸管出血性大腸菌に関するリスクは、下記サイトなどを参考にしてください。

▽食品安全委員会「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル~牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌~(改訂版)」(2010年)

https://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_ushi_o157.pdf

▽東京都「食品衛生の窓」~腸管出血性大腸菌O157

https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/micro/o157.html

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら