「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の「考え方」って何だろう?①―日本企業の多くがやらないといけないのに、理解しにくくないですか?

更新日時:2025.10.14

日本企業のほとんどは「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に該当。行政の説明が不明確では困る

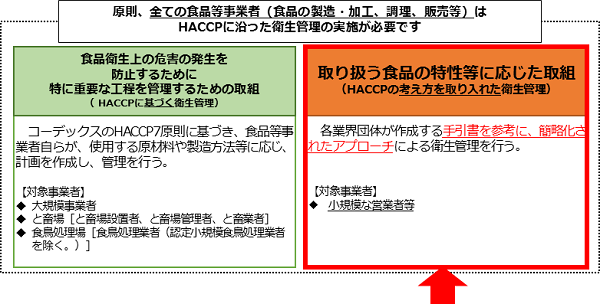

日本の食品衛生法では、「HACCPに沿った衛生管理」が、実質的に全ての食品等事業者に義務付けられている。

これを「Codexの『食品衛生の一般原則』(HACCPのガイドラインを含む文書)に沿って、2018年の食品衛生法は改正されている。Codex文書に沿ってHACCPを運用し、食品衛生法を遵守すればよい」と説明すれば、それほど解釈に悩むところはないと思う。

※General Principles of Food Hygiene(Codex Alimentarius)(翻訳版は日本食品衛生協会が販売中)

しかし、日本では、「HACCPに沿った衛生管理」を、製造現場に規模に応じて、

・50人以上で「HACCPに基づく衛生管理」

・50人未満で「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」

に分ける考え方を示している。

正直な印象として、「HACCPに基づく衛生管理」では何も悩むところはない。大規模企業では、もともとHACCPを運用している事業所が多いだろうし、ISO 22000やFSSC 22000の認証取得をしている事業所もあるだろう。

行政の問題は、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に取り組む事業所へのケアではないか?

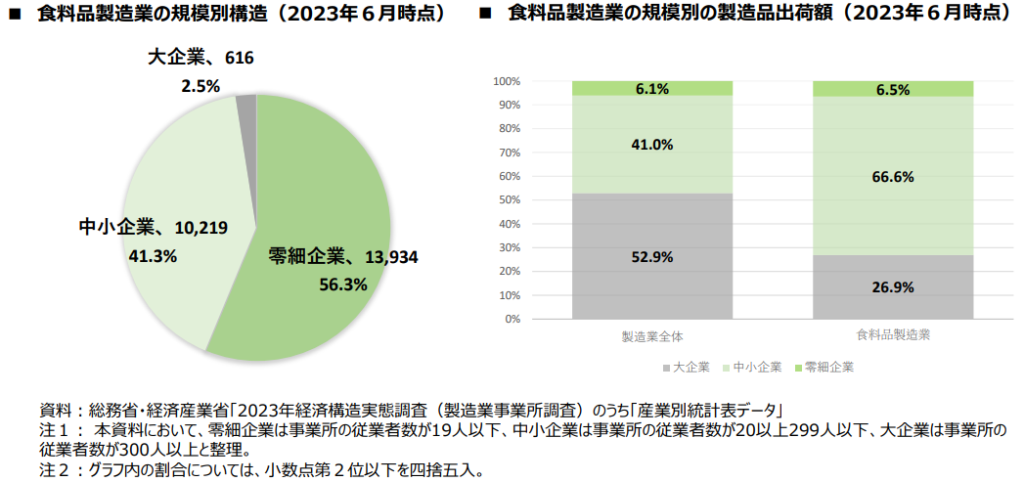

日本の食品産業は中小・零細企業が97.6%を占めるといわれる(製造品出荷額でも全体の7割を中小企業が占めている)。

下図は農林水産省の統計である。HACCP制度化の「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の線引きとは定義が異なるので、一概には言えないが、いずれにしても中小・零細規模へのケアを、改めて再構築しなければならないと思う。

出典:「食品製造業をめぐる情勢」農林水産省(2025年7月)

手引書はあくまで参考資料。上手く使えばよい。批判しても意味はない

よく「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」では、「業界団体が作成した手引書を参考に取り組む」といわれる。しかし、この手引書が「個々の現場の実態に合っていない」といわれて久しい。

一方で、手引書の種類は増える一方である。もし、保健所の食品衛生監視員が「立入監視に行く前に、その事業所にフィットする手引書を読んでから」というのであれば、とんでもない負担になるだろう。

そもそも、HACCP制度化とは、「HACCPの監視を厳しくする」のが目的ではない。むしろ逆で、「各事業所の自主管理を重視する」という施策である。

2003年に公布された食品安全基本法の第八条(食品関連事業者の責務)で「食品関連事業者は(中略)自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する」と書かれている。

2003年の時点で「HACCPは自主管理が原則」と行政は明記しているわけである。2018年の食品衛生法改正で、自主管理で何をすべきかが具体化されただけのことである。

私自身、HACCPの勉強会に参加することがあるが、講師の先生が「××製造のための手引書では、アレルゲンが抜けている。これは良くない」という説明を聞いたことがあった。

半分正解、半分間違いと感じた。手引書は、あくまで架空の事業所をモデルにしたものである。その架空の事業所でアレルゲンがなければ、アレルゲンを記述する必要はない。

要は「架空の事業所」でしかない、ということを理解できれば。手引書の正しい使い方を理解できれば。それでよいのである。手引書は「そういう位置づけの参考文書」と割り切らなければならない。

大事なことは「HACCPの考え方」を正しく理解することである。

では、「HACCPの考え方」とは何か。「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とは何か?

次回から数回に分けて私見を述べてみたい。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら