食品衛生法では「衛生管理計画」の作成・実施・記録が義務

更新日時:2025.10.16

日本国内の事業者にとって、まずやらなければならないことは、食品衛生法をはじめとする関連法規の遵守(コンプライアンス)です。食品衛生法で「HACCPに沿った衛生管理」が規定されています。HACCPに取り組むことは、もはや「コンプライアンス」です。

さて、法律では、営業者が取り組まなければならないこととして、

① 「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準に基づき衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図る

②必要に応じて、清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い等について具体的な方法を定めた手順書を作成する

③衛生管理の実施状況を記録し、保存する

④衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に(及び工程に変更が生じた際等に)検証し(振り返り)、必要に応じて内容を見直す

という4項目を示しています。

①→②→③→④は、PDCAサイクルとして捉えることも可能です。

日本ではHACCPが制度化されているのです。すべての事業者は、衛生管理計画を作成し、その記録をつけなければなりません。大変でも面倒でも、簡単でも難しくても、もはやHACCPに取り組むことはコンプライアンスの範疇です。

そして上記の①~③を読むと、衛生管理計画とは「一般衛生管理(別表17)の手順と記録」および「HACCP(別表18)の手順と記録」と捉えることができます。

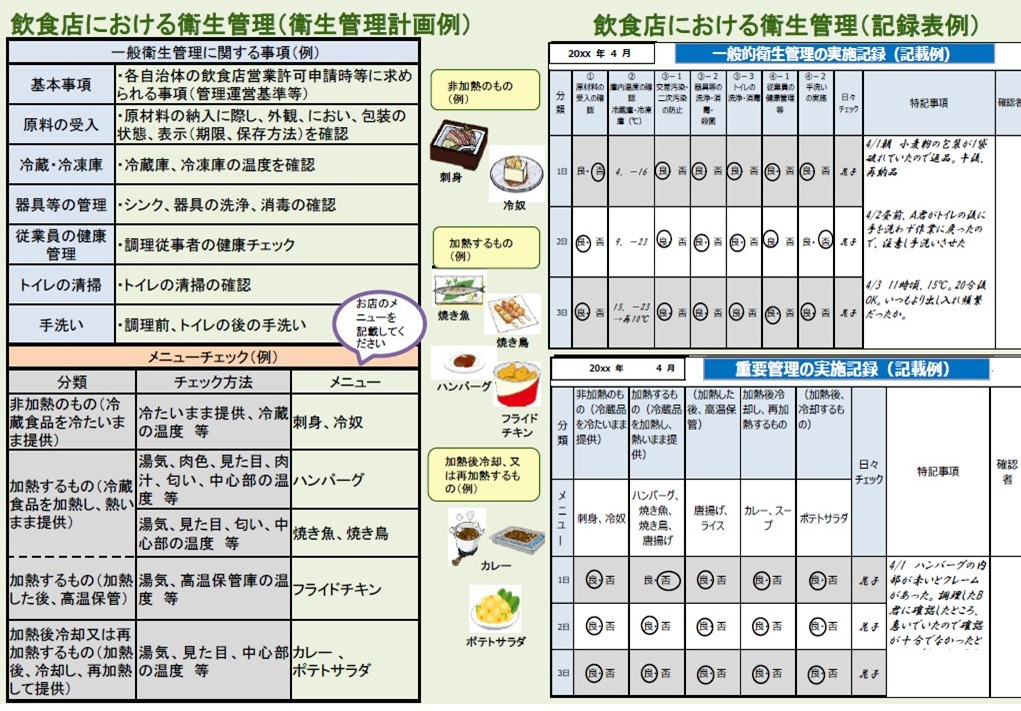

厚生労働省では、飲食店向けに「衛生管理計画」として下のような図を挙げています。しかし、これはあくまでも一例にすぎません。

一方で、衛生管理計画の参考資料として、ほとんどの業種では、業界団体が作成する「手引書」しか存在しないようにも感じます。その結果、「衛生管理計画=手引書」と受け止めている関係者も多いようです。

その延長で、「手引書通りにやればよい」と考えている関係者も多いようです。

では、「手引書通りにやる」=「食品衛生法を遵守していることになる」と断言できるでしょうか? 手引書は、そういう内容になっているでしょうか? HACCPの手引書ではありますが、一般衛生管理に重きを置きすぎているように感じませんか?

そして、手引書通りに取り組んだ時、わが国の食中毒や回収の事例は減るでしょうか? 食中毒が起きた時、その原因究明が速やかにできるようになるのでしょうか? 従事者の衛生管理に対する意識が向上するのでしょうか? そうした「HACCPの導入効果」を、多くの食品事業者が実感できる方向に向かっているでしょうか?

HACCPの目的は、食品安全を確保し、消費者を保護することです。そして、企業が活動する目的の一つは、利益を上げ、従業員が幸せになることです。

なぜHACCPに取り組むのか? 法律違反をしないことが目的ではありません。HACCPをやることが目的でもありません。

HACCPは今では義務です。HACCPをやっていることは、何の差別化にもなりません。ただし、科学的根拠に基づくHACCPをやっていない会社が、合理的な経営ができるわけもありません。

食品企業では「衛生管理こそ経営の柱」と認識しなければなりません。

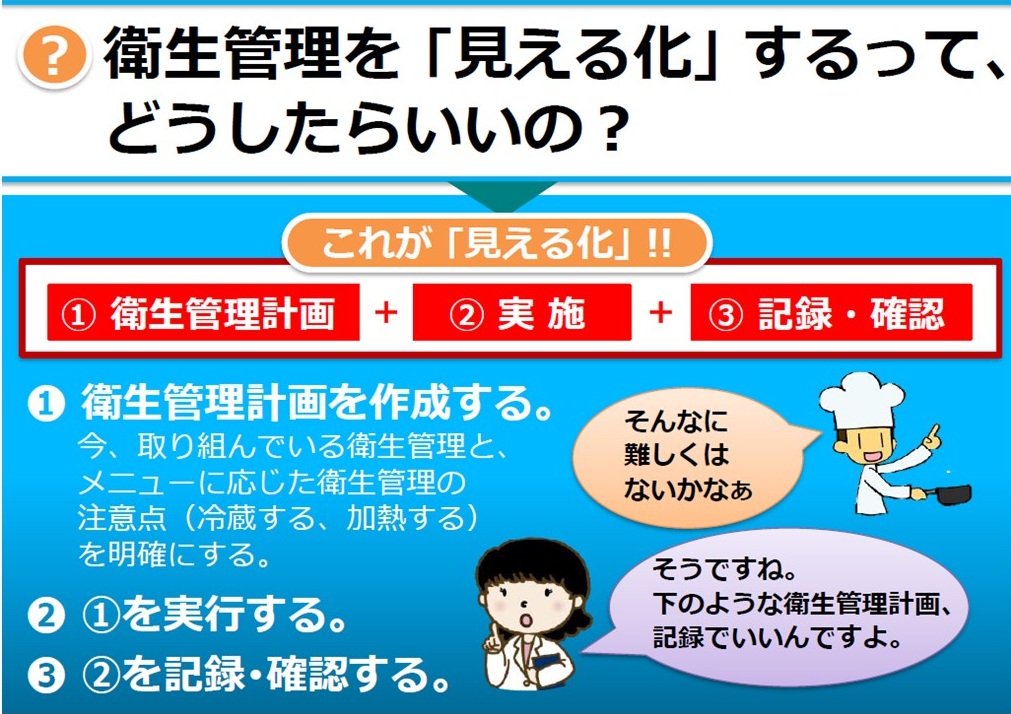

これは、厚生労働省が作成したHACCP制度化へのアプローチをまとめたパンフレットからの引用です。「衛生管理計画」の作成・実施、および記録を求めていることがわかります。

ところで、この図では衛生管理計画の作成・実施・記録を「衛生管理の見える化」としています。意図することろは理解できますが、果たして本当にこれだけで「衛生状態の可視化」ができるでしょうか?

「業務の状況の可視化」はできると思います。しかし、衛生状態を可視化するには検査なり、点検なりの作業が必要なのではないでしょうか?

食品衛生で「見える化」する相手は、微生物やアレルゲンなどの「見えない汚れ」です。いくら洗浄マニュアルを整備しても、それが本当に汚れの除去に有効なのかを確認する作業(妥当性確認、validation)、そのマニュアルが現場で遵守されているのかを確認する作業(検証、verification)をやらなければ、衛生状態は「見える化」できないのではないでしょうか?

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら