食品衛生法の5年ごとの見直しの方向性~法律を見直す必要はない。見直すべきは「普及」「現場運用」の落とし込み~(2025年7月)

更新日時:2025.7.30

HACCP制度化は十分に浸透してない

2018年に食品衛生法の大規模な改正が行われました。この法律は5年ごとに見直すことが規定されています。公布から5年なのか、施行から5年なのかは定かではありませんでしたが、2023年に見直しが行われなかったので、HACCP制度化に関しては、どうやら「2021年の全面施行から5年」に当たる2026年辺りで何かしら動きがあるかもしれません。最近は、関係者間でも「5年ごとの見直しで何が変わるのか?」という話題が上がっているようです。

とはいえ、近年の食中毒の発生状況を見ていると、黄色ブドウ球菌やノロウイルスなど「基本的な衛生管理の不備」に起因すると考えられる食中毒は多いですし、金属異物による大規模なリコールなども起きています。コロナ禍を経て、この数年は食中毒の事件数・患者数ともに増加しています。

言葉を選ばずに言うと、食品業界全体で見れば「およそHACCP制度化が浸透しているとは言えない」という状況ではないでしょうか?

十分に浸透していないのだから、法律自体を見直す段階ではない

また、日本のHACCP制度化は、コーデックス委員会の「食品衛生の一般原則」(2020年・2022年改訂、HACCPおよび一般衛生管理に関するガイドラインが含まれた文書)に沿ったもの――すなわち「国際標準」に沿ったものです。取り立てて難しい取り組みが求められているわけではありません。先進国の一員として「やっていて普通」のことが求められているだけです。その背景には、コーデックス委員会が「食品衛生の一般原則」の改訂について議論する国際会議の場に、日本の関係者も委員として参加して、「日本のHACCP制度化」を念頭に置いて意見を述べていたことも重要な意味を持っていると思います。

日本からコーデックスに出席した委員は、「コーデックスのHACCP」と「食品衛生法のHACCP」の両方を見ながら、その整合性をとっていたはずです。今、食品衛生法のHACCP制度化にかかわる関係者は、そうした先達の思いを軽んじてはならないはずです。

そう考えると、HACCP制度化に関して「5年ごとの見直し」の方向性を考えると、「法律そのものを見直す必要はない」と言えるのではないでしょうか?

見直すべきは「さらなる普及に向けた施策」「現場での運用を重視した落とし込み」

本格施行から5年が経過しましたが、見直すべきは「普及が十分に進んでいない」という現実の方ではないでしょうか。依然として「HACCPは手引書通りにやるべきもの」「記録の重要性ばかりが説かれて、記録に追われて、現場管理に十分に目が向いていない」「新しい施設・設備がなければHACCPはできない」「堅牢な一般衛生管理ができていなければ、HACCPに取り組めない」といった誤解は蔓延しています。

まずはHACCP制度化のさらなる普及を図らなければなりません。その普及とは「7原則12手順は?」とか「HACCPは60年代に宇宙食の安全性を確保するために開発された考え方で」といった概論ではありません。最近は、そうした情報は、様々な組織が提供する無償のウェビナーなどでも入手できます。

これから目を向けるべきは、現場で実効性を発揮する、個々の現場ごとの「テーラーメイドのHACCP」の普及ではないでしょうか? それはウェビナーでは学べません。手引書には書かれていません。

それは、自主管理として現場の食品安全リスクを考える――すなわち「個々の現場でハザード分析を実施すること」が最初の一歩になることです。

【追記】食品安全に関する知識の普及が喫緊の課題

東京都は2022年2月に消費者および飲食店従事者を対象に「食肉の生食等に関する実態調査」を実施しました。その中で、食肉の生食と食中毒に関する正誤問題も実施されました。

飲食店従事者の正答率は、下記のようになりました。回答者の半数近くが「生または加熱不十分な鶏肉によるカンピロバクター食中毒のリスクを知らない」「カンピロバクター感染症を発症した際のギランバレー症候群などの重症化リスクを知らない」という状況も見られました。食品安全や食品衛生に関する知識の啓発が、今後の重要な課題といえます。

・食肉は新鮮であれば生で食べても食中毒のリスクはない(正解は×):正答率87.0%

・食肉の種類を問わず表面が加熱されていれば内部は生でも安全である(正解は×):正答率91.8%

・ハンバーグなどの挽肉料理は表面が加熱されていれば内部は生でも安全である(正解は×):正答率93.2%

・成型肉(肉塊や細切肉を結着剤でかためて形状を整えた食肉)のステーキは、中心部までよく加熱する必要性がある(正解は○):正答率53.4%

・子どもや高齢者など抵抗力の弱い人が、食肉を生または加熱不十分な状態で食べると重篤な食中毒になるおそれがある(正解は○):正答率67.8%

・食肉に関係する食中毒により、筋肉を動かす運動神経が阻害され、手足の麻痺が起こるギランバレー症候群などを発症し重症化することがある(正解は○):正答率48.6%

・食肉に関係する食中毒により、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳障害を併発する等重症化することがある(正解は○):正答率41.2%

・カンピロバクター食中毒は、生または加熱不十分な鶏肉が原因で起こることが多い(正解は○):正答率58.2%

・腸管出血性大腸菌(O157、O111等)と関係の深い食肉は牛肉である(正解は○):正答率42.4%

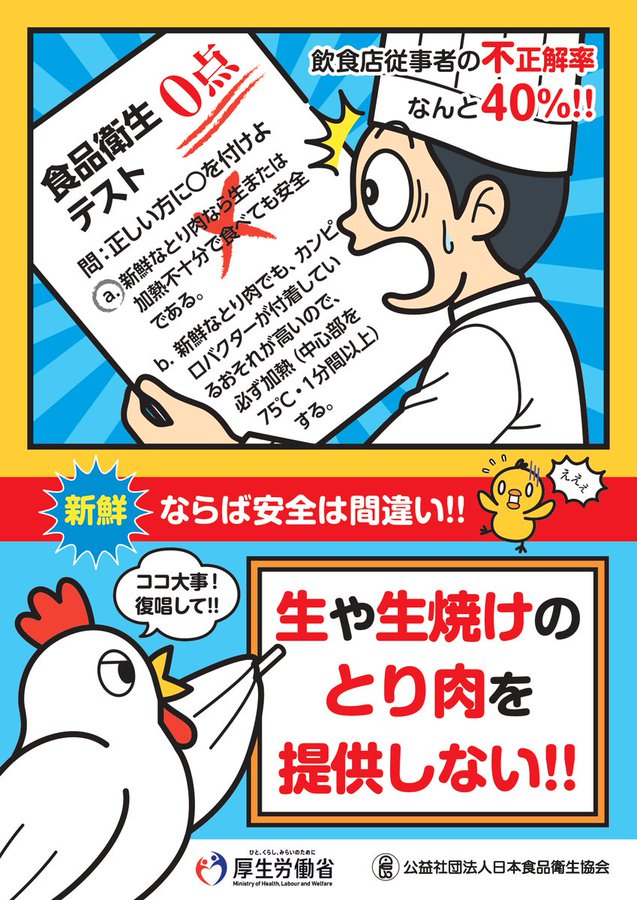

こうした現状を踏まえて、厚生労働省と公益社団法人日本食品衛生協会では、食品衛生テストで零点をとった調理人のイラストを交えた、インパクトのある啓発チラシを作成しました(下記参照)。

これから8月に入り、微生物が関与する食品事故のリスクが高まる時期を迎えます。今一度、一般衛生管理とHACCPの運用状況について見直しておきましょう。

【出典】食肉の生食等に関する実態調査(概要)

https://www.spt.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/05/26/documents/13_01.pdf

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら